岱山环保:智治守护水生态,“无废”描绘海岛蓝

岱山,一座依海而生、因海而兴的美丽海岛县。

近年来,浙江省舟山市岱山县坚定践行绿水青山就是金山银山理念,以水环境治理为核心,系统推进海岛生态文明建设,交出了一份亮眼的成绩单:2024年第6次荣膺浙江省“五水共治”大禹鼎,市控以上断面及饮用水水源地水质达标率连续5年保持100%,近岸海域水质优良面积比例提升至98%,生物多样性显著恢复。

这份优异的生态答卷凝聚了岱山县精准施策、系统治污、智慧管控与创新实践的不懈努力。从数字化监管筑牢生态屏障,到构建全域治污防污体系;从生态修复绘就碧水画卷,到“无废”理念深度融入产业发展,再到多元共治守护蔚蓝家园——岱山县走出一条具有海岛特色的生态环境治理与保护之路。

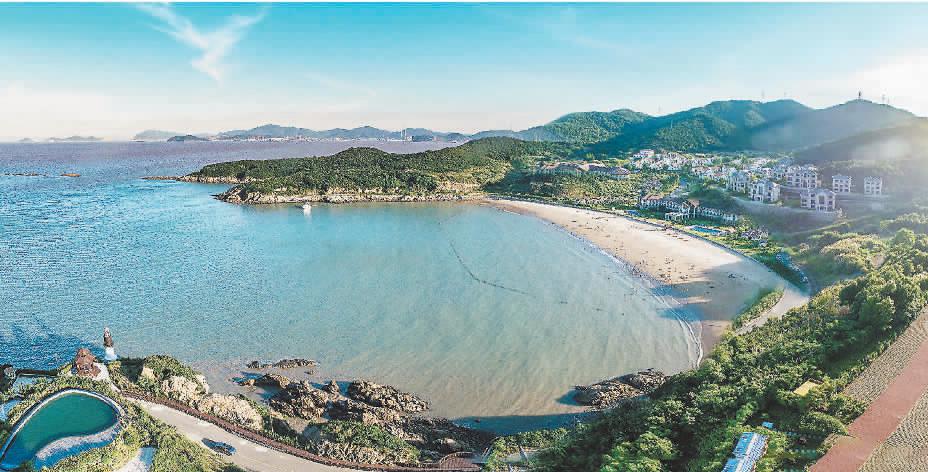

岱山县秀山沙滩。 资料图片

精准智治,筑牢屏障

岱山县深刻认识到海岛生态系统的脆弱性,坚持“当下改”与“长久立”相结合,着力构建生态环境长效管理机制。

岱山县高度重视解决历史遗留问题,开展对历年生态环境督察问题和信访件的“回头看”工作,聚焦河道治理、船舶修造企业污染、围填海、养殖尾水、餐饮油烟等重点领域,进行全面排查。结果显示,全县未出现问题反弹迹象,整改成效扎实,经受住了时间和市民的检验。

数字化监管已成为岱山县提升环境治理能力的重要手段。岱山县强化精准环境监管,广泛应用无人机巡航、物联网传感等先进技术,从源头防范生态环境问题的发生。利用无人机对全县11个渔港、62个湾滩、351个排海口进行常态化巡检。今年,岱山县高效识别并处置了近300个环境问题,实现了从“人防”向“技防”的转变。

完善的污水处理基础设施是水环境治理的基石。目前,岱山县本岛区域运行着3座污水处理厂——岱山县污水处理厂、环海污水处理厂和新材料污水处理厂,实际总处理能力达到26500吨/日。这些设施的稳定运行和持续升级为岱山县水环境质量改善提供了坚实保障。

岱山县美丽渔港。 资料图片

系统修复,全域净化

岱山县以系统思维推进水环境治理,通过一系列扎实的工程措施和管理创新,构建起“全域净化”的新格局。

在系统治污方面,岱山县大力实施污水零直排区提质工程。投入1500万元新建污水管网12.7公里,完成高亭、东沙等区域44个生活小区和两个工业园区的管网改造,逐步实现污水全收集、全处理。同时,开展管网排查修复攻坚,建立高标准涉水问题排查机制。今年以来,全县开展专项排查36次,下发整改单11份,整治开发区39家企业的内部管网,修复城区老旧排水管网缺陷182处,系统提升污水收集效能。

污水处理能力提升工程同步推进。县级污水处理厂日均处理能力已提升至4万吨,出水水质稳定达到地表水Ⅳ类标准。

在生态修复方面,岱山县投资350万元打造了岱西镇3条生态示范河道,通过水系连通、岸坡整治等措施,已创建省级“美丽河湖”3条、“品质河道”15条,绘就出碧水清流的生态画卷。

岱山县的水源地保护也得到加强。全县综合运用无人机巡检、高空瞭望等智能监控手段,构建了全方位的监管体系,定期开展饮用水水源地巡查,筑牢饮用水安全防线。

创新生态治理模式也是岱山县治水的一大亮点。健全“河长制+全民治”机制,在骨干河道实施生态流量调控。今年以来,全县种植“水下森林”两万平方米,放养滤食性生物10万尾,显著增强了水体自净能力。岱山县还加强水环境问题“找巡查挖”,完成高亭长河周边15家用水大户的内部雨污管网改造及“回头看”工作,组织实施开发区水产、建材、机械加工企业以及东沙镇汽配企业的内部雨污水管网排查整治,有效改善了河道水环境质量。

岱山县高亭中心渔港。 资料图片

“无废海洋”,创新实践

作为海岛县,岱山县将海洋生态环境保护摆在突出位置,创新提出并实践“无废”理念,形成一系列具有海岛特色的环保模式。

在“无废细胞”建设方面,浙江友联修造船有限公司成为全市船企的绿色标杆。这家企业每年在环保方面的投入超过1500万元,实现了废料全流程规范处置。厂区内设有近10个固废仓库,严格区分危险废物与一般固废,每月约40吨危险废物交由有资质的第三方处置,实现闭环管理。危险废物经智能称重后,企业所在的“浙固码”系统会自动生成含类别、重量等信息的二维码单据,实现从产生到转移的全程可追溯。

海洋垃圾治理是岱山县环保工作的另一大亮点。政府、渔船、渔民、环卫、回收5个主体环环相扣,实现“分、收、集、运、处”全程监管,形成了独特的“海岛模式”。此外,岱山县积极构建智慧分类、智慧投放、智慧收集、智慧回收、智慧运输、智慧处理、智慧资源利用、智慧监管八大智慧海上垃圾分类处理应用体系。

岱山县海上垃圾分类采用三分类法,分为其他垃圾、可回收垃圾和有毒有害垃圾。根据全县浅海、滩涂分布地理位置及实际状况,设立三级湾(滩)长,采取车巡、徒步巡相结合的方式,构建全方位立体化的巡查模式。成立海上垃圾分类处理站“小蓝之家”,将回收的塑料垃圾进行分类打包并送至回收公司处理。

2023年,岱山县投资600余万元建设了“海洋云仓”智慧治理系统,于2024年12月正式投运。这标志着岱山县船舶污染物治理迈入数字化、智能化的新阶段。项目运行后,岱山县四大渔港船舶污染物收集量同比提升320%,年处置含油污水超800吨、废电池50吨、生活垃圾1200吨。渔船污染物交售意愿从35%提升至92%,处置合规率达100%。全县通过油水分离技术年回收废油超60吨,垃圾减量40%,减少海域油类污染物排放量85%。

岱山县还积极推进渔港整治。近3年间,全县共整改渔用通道渔具堆放545处,清理废旧品垃圾堆放400处,清理渔港海上垃圾约157.5吨、海面油污70次。截至目前,全县636艘400总吨或15人以上船舶全部完成生活污水系统改造,1023艘船长35米以上的大型渔船和263艘船长12米以上、35米以下的中大型渔船全部安装油污水分离器,1506艘渔船实现垃圾分类全覆盖。

岱山县对企业开展生态环境执法工作。

大气采样监测现场。 资料图片

多元共治,擘画未来

岱山县的生态环境治理不仅依靠政府和企业,更激发了全社会参与的强大合力。多元共治成为岱山环保的又一鲜明特色。

长涂镇“碧海拾荒”海上垃圾分类回收志愿服务项目是典型代表之一。2020年4月,当地“海浪花”志愿服务队联合“海小青”志愿者服务队、长涂镇金银渔嫂协会组成环保联盟,以“意识带动、多元互动、技术牵动”为核心理念,启动了这一项目。在第七届中国青年志愿服务项目大赛中,这一项目从全国千余个项目中脱颖而出,荣获金奖。

长涂镇金银渔嫂协会率先发起海洋垃圾治理行动,将废弃渔网编织成环保垃圾袋,既实现了渔业废物循环利用,又减少了塑料污染。协会与船只负责人签订《海上垃圾分类承诺书》,推动垃圾分类在渔船上落地。

在志愿力量蓬勃发展的同时,企业与科研机构也积极投身到岱山县海洋生态修复事业中。2024年下半年,华润新能源有限公司联合浙江海洋大学、浙江省海洋水产研究所等单位,在岱西双合码头开展了大规模的增殖放流,50万尾平均体长51.2毫米的黑鲷鱼苗跃入大海,助力海洋生态修复。

岱山县制定了明确的环境保护规划。2025年,全县计划建设12个环境基础设施项目,年度总投资3.8亿元,涵盖污水处理及管网建设、饮用水水源地治理、固废治理、监测监控及环境风险防控能力建设等方面。12个项目中,总投资5000万元以上的有5个。其中,2025年度投资额在5000万元以上的有3个,分别为岱山县海塘安澜工程(城防海塘)融合项目、岱山县磨心水库扩容工程、含油废物资源化利用项目。

岱山县强化规划引领,修编完成《岱山县城镇污水工程专项规划(2024—2035年)》,系统梳理城区污水管网现状,明确近、中、远期建设和修复重点,为后续推进污水收集和雨污分流等工作指明方向。同时,结合规划要求,岱山县加快实施城区排水系统改造,启动城区排水防涝提升改造项目,并谋划实施二期工程(岱山县城区排水管网修复更新工程)。

从精准施策到系统治污,从生态修复到无废建设,从智慧监管到多元共治,岱山县守护着这片碧海清流的海岛家园。当生态环境工作融入发展的全过程,岱山县赢得了可持续发展的未来,成为沿海地区实现人与自然和谐共生的生动范例。