为“海丝”沿线国家贡献“中国智慧”

——国家海洋技术中心参与中外联合海洋观测站纪实

柬联合海洋观测站全景

中柬人员商讨建站事宜

中方人员在柬埔寨踏勘选址

中方人员在牙买加用水尺比对潮位数据

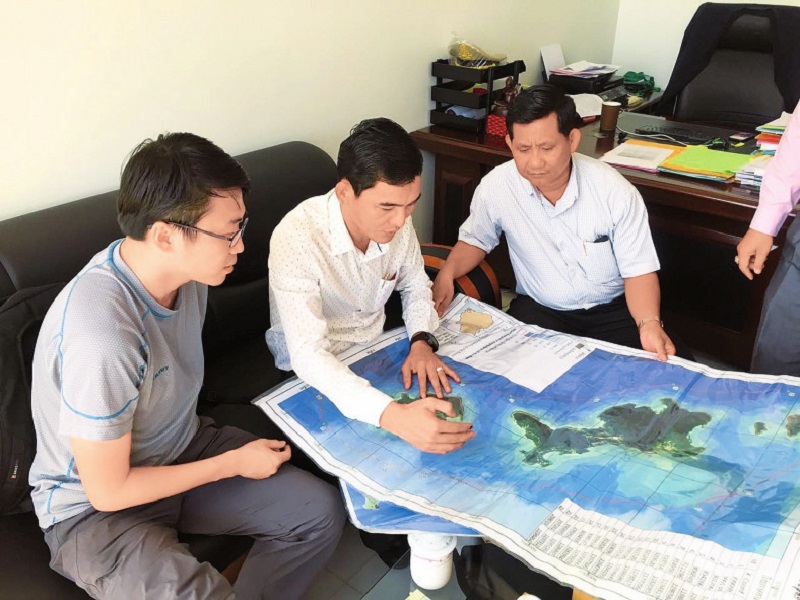

中方人员与瓦努阿图气候变化部人员商讨建站事宜

■中国海洋报记者 周超

在我国海洋观测事业的发展进程中,国家海洋技术中心作为主力军,承担了国家海洋观测系统顶层设计和重大专项论证,不断推进观测技术创新,强化观测技术标准化建设,牵引和带动了我国海洋观测及保障能力稳步提升。

近年来,技术中心努力践行“一带一路”倡议,依托我国与相关国家建立的海洋领域合作机制与平台,积极推进海外联合海洋观测站建设,帮助相关国家提升了防灾减灾与应对气候变化能力。一个个由技术中心参与援建的联合海洋观测站的相继建成,浸含着技术中心科研人员的智慧和心血,他们为落实“共商、共建、共享”的理念,助推“海上丝绸之路”沿线国家海洋事业发展做出了积极贡献。

走出国门选址建站

国家海洋技术中心参与建设的联合海洋观测站中,尤以中-柬联合海洋观测站最具代表性。

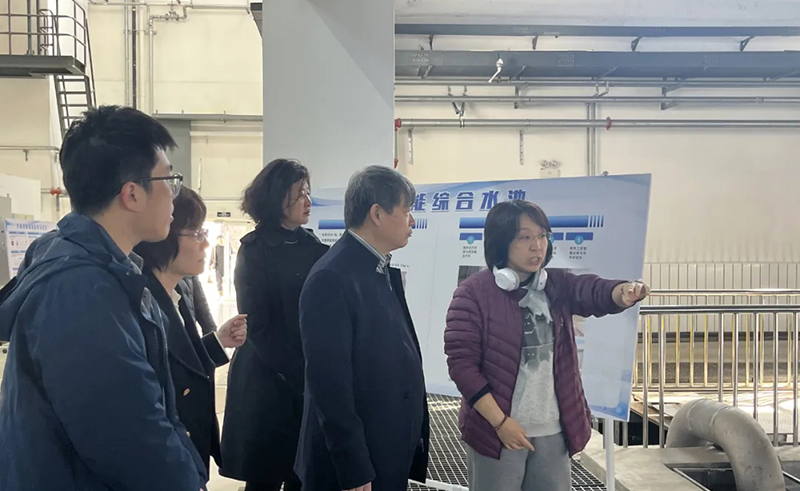

2017年,中柬签署了关于建立中-柬联合海洋观测站的议定书,并将其纳入《“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单》,为中柬共建海洋观测站奠定了重要基石。随后,国家海洋技术中心与柬埔寨环境部相关人员组成中-柬联合海洋观测站工作组,正式开始了观测站筹建工作。

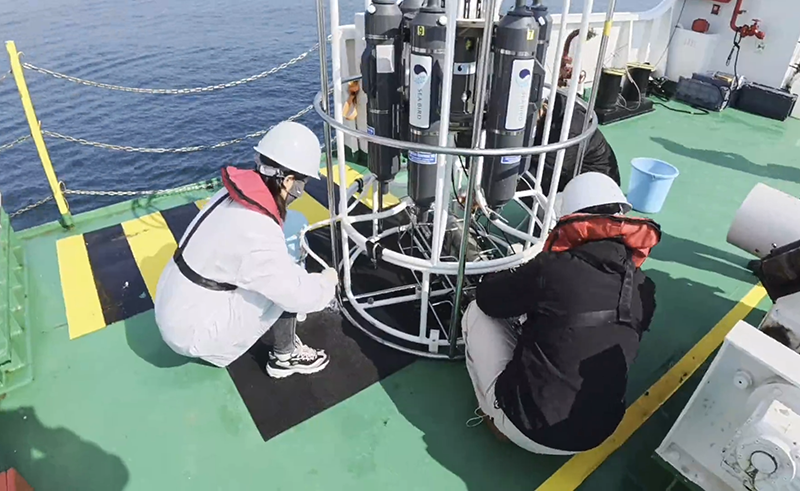

2017年6月,中心派遣技术人员赴柬埔寨,开展了海洋观测站现场踏勘选址及数据通讯测试等任务,为联合建站做准备。

6月的柬埔寨,正是多雨的季节。但中方技术人员去的那几天,却是艳阳高照,这对海洋观测站的踏勘选址来说,是个好消息。

顶着炎炎的烈日,中方人员与柬方人员一道,测量桩基、测量水深、通讯测试……勘察了位于高龙岛附近的4个备选站址,经过与柬方充分协商,最终选定了其中一处作为建站地址。

转眼到了今年3月底,经过紧锣密鼓地筹备,中方技术人员又一次前往柬埔寨,正式施工建站。然而,要在有限的时间内完成建站,并不是一件容易的事情。

各种意想不到的困难接踵而至。

首先是货物清关和运输。当初建站所需的设备从国内通过海路如期到达西哈努克港。不料繁琐的清关手续,却难住了中方人员。

“我们当时不太了解柬方的清关手续,加之言语不通,去了好几趟都没办下来,后来在柬方人员的协助下才完成。”中心工程师王亚丁说。

设备运到码头后,基建工作马上开始,建水泥平台、焊接风塔、安装观测设备……这时候,新的问题又出现了。雇佣而来的当地工人不熟悉观测站建站标准和规范,加之不懂英语,双方人员难以交流,导致施工进度缓慢。无奈之下,中方人员只能请来翻译,可施工效率还是不高。“光是装一个6米高的风塔就用了3天。”王亚丁说。

施工进度缓慢,王亚丁等人焦急不已。“这时候,我们只能加班加点赶进度,很多工作都自己来完成。”王亚丁说。连续十几天的户外建站,当地30多度的高温,他和同事们的脸和胳膊晒得黑红,有的还脱了皮。

经过昼夜不停的施工,观测站基建和设备安装最终按计划完成。接下来,中方人员又完成了设备测试,并对柬方人员就观测站设备运行和维护等进行了培训。

至此,中-柬联合海洋观测站顺利建成。

“这是柬埔寨国内建成的第一个全要素海洋观测站,目前已实现了观测数据的传输和共享,运行正常。”国家海洋技术中心近海室主任冯林强说。

共建共享共赢

中外共建联合海洋观测站,无论对于中方还是合作方,都是双赢。

以中-柬联合海洋观测站为例。以往,限于自身技术和经费上的不足,该国沿海都没有建立全要素的海洋观测站,因此也无法准确掌握本国的水文气象数据。中-柬联合海洋观测站的开建,有望满足柬方的需求。

“我们非常欢迎和支持建设联合海洋观测站。”柬埔寨环境部海洋与海岸带保护部门副主任瑞斯(Rithy)说。他表示,这座海洋观测站将为当地渔民的生产经营活动提供重要的信息服务,有力支持柬埔寨经济建设。与柬埔寨管理部门人员多次打交道的王亚丁,也感受到了柬方对于共建海洋观测站的渴求。“他们对这个项目非常重视,多次表达了尽快建成的期望。”

增强海洋防灾减灾能力、促进地区经济发展,联合海洋观测站的建立,对柬埔寨来说具有众多显而易见的好处。对于中方来说,共建海洋观测站则是践行“一带一路”倡议、落实“共商、共建、共享”的全球治理理念以及积极参与全球海洋治理的具体体现。

据国家海洋技术中心业务处任炜博士介绍,目前我国参与共建的海洋观测站多数位于“海上丝绸之路”沿线国家。近年来随着“一带一路”的建设,结合沿线国家的需求,我国走出去建立海外观测站的步伐逐步加快。

“海洋是全人类的。”任炜说,“一些‘海丝’沿线国家发生的海平面上升、海洋酸化以及海啸等灾害,最终破坏的是全球海洋环境,也会直接或间接对我国产生影响。”

此外,通过建立联合海洋观测站,可以实地检验海洋观测技术和设备,事实上也推动了我国海洋观测技术和装备的更新与发展。“在国外建设海洋观测站,面临不同的环境和基础设施条件,这对我们的技术和装备的适应能力是一次全面的考验。”任炜说。

为众多国家提供“中国方案”

中外联合建设海洋观测站,在提高“海丝”沿线国家海洋防灾减灾能力的同时,也提高了我国海洋技术对外交流与合作水平,体现了我国负责任大国形象,成为我国参与全球海洋治理的有力抓手。

据国家海洋技术中心主任韩家新介绍,历经50多年的发展,中心在海洋观测、监测和监视业务支撑领域积累了丰富的经验。目前,国家海洋技术中心已确定了以海洋调查观测和监视业务系统技术保障、技术装备体系建设和关键技术装备研发为主要职能的发展定位。其中,海洋观测站建设已成为中心的优势业务方向,一直以来有力支撑了中心海洋观测预报业务系统的运行。

近年来,国家海洋技术中心凭借自身技术优势,通过共建海洋观测站、参与海洋空间规划,向“海丝”国家推广我国观测监测监视技术,为我国积极参与全球海洋治理提供了有力的技术支撑。

截至目前,国家海洋技术中心已与南海周边国家、印度洋和太平洋地区国家的相关部门、高校和研究所签署了海洋技术合作协议,建立了双边合作机制,参与实施了牙买加、瓦努阿图、柬埔寨、斯里兰卡等国援助海洋观测技术合作项目。

“走出国门建立联合海洋观测站,使我们能够对外发出‘中国声音’,提供‘中国方案’,进一步扩大了我国在海洋领域的国际影响力,是我国积极参与全球海洋治理进程的重要体现。”韩家新说。

“走出去”源于雄厚实力

以中-柬联合海洋观测站为代表的一批中外海洋联合观测站的顺利建成,也彰显了国家海洋技术中心在海洋观测监测技术装备领域的雄厚实力。

作为我国从事海洋水文气象观测业务保障和技术装备研发的专业机构,国家海洋技术中心在海洋水文气象观测系统研发与集成领域已有多年的积累,具备丰富的观测系统设计和集成经验,以国内一流的技术水平,先后为国内众多单位和部门提供了数百套海洋水文气象观测系统,有力支撑了我国海洋环境立体观测网络的业务化运行。

据国家海洋技术中心副主任彭伟介绍,20世纪80年代至今,中心致力于海洋站自动观测技术的研究和推广应用,取得了众多成果:

1985年,中心(当时名为国家海洋局海洋技术研究所)研制出我国第一套海洋站自动监测系统。

1988年,按照联合国教科文组织的要求,中心研制的综合海洋站自动观测系统安装在南沙永暑礁海洋站。

1989年,中心研制出我国第一套无人值守的自动海洋站,安装在吕泗平台。

1993年~1996年,中心研制出我国第二代海洋站自动监测系统——海滨观测资料处理系统,获1996年国家海洋局科技进步三等奖。

1997年~2000年,中心承担了“863”项目——海岸基/平台基海洋环境自动监测技术研究,全面提升了海洋站自动观测系统的技术性能。

2000年~2001年,中心承担了“中国海洋环境监测系统——海洋站和志愿船观测系统建设”项目中的海洋站技术更新改造任务。并根据需求,研制出我国第三代海洋站自动观测系统,实现了海洋站观测的自动化,提高了整体观测水平。

2005年,中心研制的“CZY1-1型海洋监测站自动监测系统”获国家海洋局科技进步二等奖。

2008年~2010年,中心在国家防灾减灾建设项目中,承担了25个海洋站自动观测系统的建设任务和专项数据通信网建设任务。在原国家海洋局节能减排项目中,承担了65个海洋站自动观测系统的建设任务。

2016年~2017年,中心在广东省海洋与渔业厅省级预警报能力改造项目中,完成了18个简易潮位气象站建设任务,运行期间经历了“海马”“天鸽”等强台风的考验。

……

统计数据显示,截至目前,国家海洋技术中心共承担了约249个海洋站建设任务。“经过多年的技术积累,中心在海洋观测、监测和监视业务支撑领域具备了从顶层规划设计、系统解决方案制订,到技术装备配置、系统运行维护保障全链条的丰富经验。现在我们国家已业务化运行的海洋观测站,大多是由我们中心提供设备和技术支撑保障服务的。”彭伟说。

凭借雄厚的实力,中心放眼全球,积极服务参与全球海洋治理的相关业务体系建设和技术装备保障的顶层设计,努力成为海洋技术国际规则制定的参与者,并致力于将中心打造成为海洋观测调查监视业务系统设计和海洋技术装备研发的国际权威机构。

韩家新对记者表示,随着海外站建设项目的不断推进,下一步中心将继续服务国家“走出去”战略,加大与“海丝”沿线发展中国家在海洋观测监测领域的合作力度,并将与“海丝”沿线国家共享在海洋环境监测与预报、防灾减灾与应对气候变化、海洋开发与管理等领域的成功经验,以进一步提高认识海洋变化规律、应对气候变化、防御和减轻海洋灾害的能力,为科学开发利用海洋资源和推动区域社会经济发展做出新贡献。