“十一五”期间我国海洋环保典型案例

一、成功抗击2008年浒苔灾害

2008年5月30日,在青岛东南150公里的海域发现大面积浒苔,影响面积约为12000平方公里,6月底浒苔影响面积达到最大,约为25000平方公里,实际覆盖面积为650平方公里,奥帆赛场内浒苔覆盖面积近16平方公里,占该水域面积的32%。

2008年浒苔大规模爆发在我国尚属首次,又正值奥运会即将开幕。在党中央、国务院的高度重视和统一部署下,国家海洋局坚决落实党中央和国务院领导的有关指示,积极开展浒苔监测与预警工作。全力配合地方政府开展浒苔处置工作,提供浒苔监测预测和环境保障等多方面服务,确保了奥帆赛和残奥帆赛顺利举行。

1、局党组高度重视,坚决贯彻落实党中央、国务院领导批示

2008年浒苔灾害发生后,胡锦涛总书记多次做出重要指示,并专门赴青岛视察奥帆赛筹备工作。李克强副总理、马凯国务委员等多位领导先后做出批示,要求国家海洋局和有关部门密切协作,加强防控,支持和帮助地方清苔工作,确保奥帆赛顺利举行。为落实党中央、国务院领导指示精神,孙志辉局长亲自部署浒苔应对工作,要求各海洋部门和局属单位“举全局之力、抗击浒苔灾害”,以对国家和人民高度负责的精神,高效有序开展工作,把海洋防灾减灾职责履行到位。王飞副局长在青岛和山东省、青岛市人民政府和当地驻军领导一起,共同指挥浒苔处置行动,及时总结工作,具体组织落实任务。

2、反应快速、组织得力,强化体系保障和机制创新

面对浒苔这种新型海洋灾害,大胆创新,及时完善现有海洋灾害应急体系和工作机制。浒苔大规模爆发后,立即启动一级应急响应,成立了国家海洋局黄海浒苔灾害应对工作领导小组和前线指挥部,并与山东省、青岛市人民政府和当地驻军共同组建“处置青岛奥帆赛海域浒苔爆发事件应急指挥部”,协同指挥浒苔处置工作。

为保证浒苔信息的迅速准确获取,采用集团作战方式,动员全国海洋监测预报力量,紧急调集中国海监飞机、船舶,集中众多航空、卫星遥感、环境监测、海洋预报等领域专家赶赴青岛,形成了业务机构、科研院所和海监队伍相结合、国家与地方海洋系统相结合、海洋系统和中科院系统相结合的新型应急工作机制,互相配合、互为支撑,有效提高了工作效率和技术水平。应邀请,中科院遥感所主要领导亲自带领30多名专家实施高精度的航空遥感和卫星遥感监测与解译工作,发挥了重要作用。

实践证明,新的应急工作机制实现了各类专业力量的有机融合,发挥了各自所长,为短时间内集中人力物力资源,开展应急响应行动,提供了十分必要的保障,也为今后应对重特大海洋灾害留下了宝贵的经验。我们坚持边实践、边总结,及时制定了《黄海浒苔灾害应急预案》,对各项应急任务进行分解细化,逐一明确责任人,界定工作接口和时间节点,在最短时间内,将新的应急工作机制落实到了制度层面,将浒苔应急纳入到日常管理之中,为打胜这场浒苔歼灭战发挥了重要作用。

3、举全国之力开展全方位、立体化监测监视,快速准确提供浒苔和相关海洋环境信息

2008年浒苔灾害分布广,且每日随海上风浪潮流作用动态漂移,能否及时准确掌握浒苔的空间分布和变化趋势成为处置行动的关键。为满足地方政府对浒苔分布信息的迫切需求,共调集海监飞机7架、海监船舶14艘,并动员山东、江苏、上海、浙江、福建五省市沿海监测力量,每天对浒苔进行立体化、多层次、全覆盖、高密度的应急监视监测,绘制浒苔分布图,使山东与青岛应急指挥部门能够准确、迅速、直观地掌握浒苔分布。为指导浒苔打捞工作,海洋预报机构每日开展未来一天每小时的浒苔漂移预测,发布奥帆赛场及黄海海域的海面气象、海浪和海流预报,及时播发灾害警报,有效提高了打捞效率,保障了打捞船只的安全。同时,还加大了海洋环境监测力度,及时发现并处置了多起赤潮和海上溢油事件,保障了奥帆赛和残奥帆赛的顺利进行。

在此期间,工作得到了中央及国务院领导的充分肯定:

7月20日,胡锦涛总书记在青岛实地考察奥运帆船比赛的筹备情况时谈到:“据了解,这次浒苔清理防控工作,你们海洋局发挥了很重要的作用”。

7月19日,国务院副总理李克强批示:“海洋局在处置浒苔大面积爆发过程中配合有关方面做了大量工作,望继续与地方和有关部门密切配合,加强防控,确保青岛奥帆赛顺利进行”。

8月13日,国务院副总理李克强批示:“请国家海洋局指导和协助地方做好海面油污清理工作,确保奥帆赛残奥赛顺利进行”。

7月18日,国务委员马凯批示:“在这次处理浒苔灾害的过程中,国家海洋局反应迅速,提供多方面服务,全力以赴配合山东省、青岛市政府开展打捞清理工作,做出了重要贡献。望继续加强与地方和有关部门的合作,取得应对浒苔灾害的彻底胜利,确保青岛奥帆赛取得圆满成功”。

二、积极开展2010年大连油污染事件海洋环境监测与评价

2010年7月16日,中石油大连新港石油储备库输油管道发生爆炸,大量原油泄漏流入海中,造成新中国成立以来最严重的溢油污染海洋环境事件。

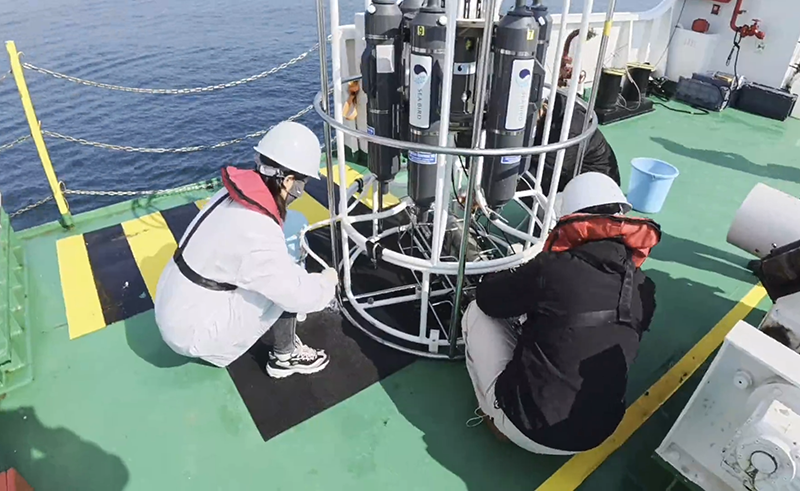

党中央、国务院对此高度重视。国家海洋局立即启动溢油应急响应,组织有关单位成立海上溢油应急处置前线指挥部,全面协调组织海洋系统溢油应急工作。利用卫星遥感、航空遥感、船舶监测监视以及陆岸巡视等多种手段,开展海上溢油应急立体化监视监测工作。按照中央提出的“确保海上溢油不流向公海,不蔓延到渤海”的要求,在溢油海域西侧、南侧和东侧设置15条监控断面,设立海洋环境监测站位717个,每日严密监视海上溢油漂移动向,强化对事发海域的环境监测工作,针对溢油对海洋环境的全面影响,对海水、海洋沉积物、海洋生物质量开展加密监测,并在水体中层、底层和海底大幅增加采样点,掌握溢油对不同层次水体和海洋底质的影响,评估是否存在二次污染的风险;同时,开展了潮间带和海洋生物群落变化监测,并有针对性地加强对海水浴场、滨海旅游度假区、养殖区及海洋保护区等敏感海洋功能区的环境监测,掌握溢油对海洋生态环境的影响,评估溢油灾害造成的社会经济影响。在全面系统海上监测的基础上,共采集水质、沉积物和生物样品共6550个,获得各类海洋环境监测数据26100余个。同时,利用先进的数值模拟技术对海上溢油进行漂移预测、预警和海况预报,及时将有关监视监测与预警信息上报国务院值班室,并送有关部门和地方政府,指导海上溢油回收工作,共发送各类信息通报226份。

三、全面实施《渤海环境立体监测与动态评价规划纲要(2008-2012)》

为积极落实党中央、国务院领导关于加强渤海海洋环境保护的指示,解决渤海海洋环境管理中存在的问题,根据局领导指示,2008年年初,着手在渤海海域建立创新型海洋环境监测与评价业务体系,组织北海分局、监测中心、海洋一所,中科院海洋所、中科院遥感所、中国海洋大学等有关单位,编制了《渤海环境立体监测与动态评价规划纲要(2008-2012)》(以下简称“规划”)。《规划》于2008年下半年先后通过专家评审及局长办公会审定,并于10月以局名义印发。同年,依托财政部“海洋环境保护及节能减排项目”,正式启动了渤海立体监测与动态评价专项。

《渤海环境立体监测与动态评价规划纲要(2008-2012)》的目标是优化渤海立体监测网,建立高效有序的业务与科研紧密结合的创新型评价体系,提升对环境现状的认知能力和对环境问题的诊断水平,回答渤海入海污染物总量、渤海海峡污染物输移通量以及渤海环境容量等关键问题,为环渤海地区经济发展以及海洋环境保护与管理提供基础数据和决策依据,为实施“以海定陆”创造条件,并为优化和提升全国海洋环境监测工作水平提供示范样本。

专项围绕渤海入海污染物总量、海峡水交换及污染物交换能力及环境容量等问题,共设置了“渤海入海污染源监测网建设和业务化运行”、“渤海水交换和污染物质交换过程监测网建设和业务化运行”、“渤海污染物时空变化监测网建设和业务化运行”、“渤海环境遥感监测技术开发和业务化应用专题”、“渤海水动力和水质模拟与预测技术开发和业务化转化”、“渤海环境动态评价与控制技术开发和业务化应用”和“渤海环境立体监测与动态评价系统集成与服务平台构建和业务化运行”等七个专题开展工作。

2008-2010年,渤海专项能力建设工作全面完成,在渤海布设了32个海床基站位和6个综合浮标站位,填补了渤海地区缺乏连续监测能力的空白,大幅提高了我国在渤海领域的海洋环境监测能力。开展了渤海主要入海污染源的监测,渤海海峡水交换和污染物质交换监测、渤海污染物时空变化监测等工作,大部分外业工作基本完成,初步得出了渤海入海污染物总量、基本查清渤海水动力交换周期、污染物入海通量及渤海海峡污染物交换量等问题,计划于今年第二季度进行项目总验收。